Propriétés du Cuivre dans le tableau périodique

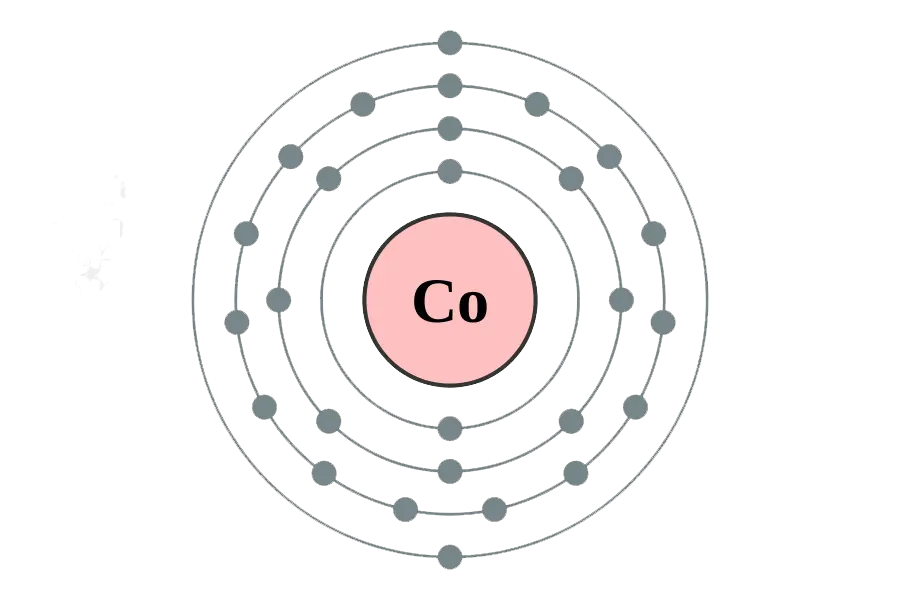

Structure atomique du cuivre

Le cuivre appartient à la catégorie des métaux de transition. Il possède un numéro atomique de 29, ce qui signifie qu’il contient 29 protons dans son noyau. La configuration électronique du cuivre est unique, exprimée par [Ar] 3d10 4s1. Cette configuration particulière explique en grande partie ses propriétés physiques et chimiques. Contrairement à de nombreux métaux qui présentent une couche externe incomplète, le cuivre présente une sous-couche 3d complètement remplie, ce qui le rend exceptionnellement stable.

Dans sa forme solide, le cuivre adopte une structure cristalline cubique à faces centrées (CFC). Cette structure contribue à sa ductilité et à sa capacité de conduction thermique et électrique élevée. Par exemple, dans les fils électriques, cette organisation atomique favorise une libre circulation des électrons, ce qui rend le cuivre l’un des meilleurs conducteurs électriques après l’argent.

Propriétés physiques du cuivre

Le cuivre se distingue par sa couleur rouge-orangé brillante, rare parmi les métaux. Il présente une densité de 8,96 g/cm³, ce qui le classe parmi les métaux lourds. Son point de fusion est de 1085 °C, et son point d’ébullition atteint 2562 °C. Ces caractéristiques permettent son utilisation dans des environnements extrêmes, comme les systèmes de chauffage et les moteurs.

Sa conductivité thermique est d’environ 401 W/m·K à température ambiante, ce qui en fait un excellent choix pour les dissipateurs thermiques. De même, sa conductivité électrique de 5,96 × 107 S/m est exploitée dans les câbles électriques et les circuits électroniques.

Propriétés mécaniques

Le cuivre est malléable et ductile, ce qui signifie qu’il peut être façonné en feuilles minces ou étiré en fils sans se casser. Cette caractéristique est cruciale dans des applications telles que la fabrication de tuyaux ou de matériaux décoratifs. Par exemple, les toits en cuivre, très prisés pour leur durabilité, tirent avantage de cette malléabilité.

Caractéristiques chimiques du cuivre

Sur le plan chimique, le cuivre est relativement réactif, bien qu’il ne réagisse pas avec l’eau pure. En présence d’oxygène, il forme une couche d’oxyde de cuivre (CuO) qui protège le métal sous-jacent de la corrosion supplémentaire. Cette propriété le rend adapté pour une exposition prolongée aux éléments, comme dans les monuments historiques.

Il réagit avec des acides forts tels que l’acide nitrique, libérant des oxydes d’azote et formant des sels de cuivre comme le nitrate de cuivre (Cu(NO3)2). Par ailleurs, ses composés jouent un rôle essentiel dans les procédés industriels. Par exemple, le sulfate de cuivre (CuSO4) est utilisé comme fongicide et algicide dans l’agriculture.

États d’oxydation

Le cuivre présente deux états d’oxydation principaux : +1 et +2. Le cuivre(I), ou Cu+, est commun dans des composés comme l’oxyde de cuivre(I) (Cu2O), tandis que le cuivre(II), ou Cu2+, est le plus courant et apparaît dans des composés tels que l’hydroxyde de cuivre(II) [Cu(OH)2]. Ces états d’oxydation multiples expliquent sa polyvalence dans les réactions chimiques.

Applications du cuivre

Le cuivre est utilisé dans de nombreux domaines grâce à sa conductivité électrique et thermique, sa résistance à la corrosion et sa facilité de mise en forme. Par exemple, dans l’industrie électrique, il est omniprésent dans les moteurs, les transformateurs et les câbles. Dans le secteur de la plomberie, les tuyaux en cuivre sont préférés pour leur durabilité et leur résistance aux bactéries.

Le domaine de la santé bénéficie également des propriétés antimicrobiennes du cuivre. Par exemple, les surfaces en cuivre dans les hôpitaux aident à réduire les risques d’infections nosocomiales. En métallurgie, ses alliages, comme le bronze et le laiton, trouvent des applications variées, des instruments de musique aux composants mécaniques.

Rôle écologique

Le cuivre est 100 % recyclable, ce qui en fait un métal respectueux de l’environnement. En effet, environ 80 % du cuivre produit depuis l’Antiquité est encore en usage sous diverses formes. Par exemple, les anciennes conduites d’eau peuvent être refondues et réutilisées dans de nouveaux produits.